Вторая мировая война в исследованиях азербайджанских историков

В истории человечества Вторая мировая война по своему размаху, напряженности и грандиозности вооруженной борьбы, по количеству непосредственно участвовавших в ней государств не имеет себе равных.

Если в Первую мировую военные действия проходили на территории 14 государств, то во Вторую – они развернулись на территории 40 стран. В ней участвовало 61 государство, 75% населения земного шара.

Эта война была беспощадна к гражданскому населению: если в Первую мировую из общих потерь 95% составляли военные и 5% – гражданские, то во Вторую потери военных составили 33%, а гражданского населения – 67%. Это противостояние наряду с захватом новых территорий и ресурсов ставило своей целью истребление целых народов.

Советских граждан (военных и гражданских) во Вторую мировую войну погибло больше, чем во всех европейских странах и США, вместе взятых. Причем, как отмечают военные историки, если цифры по европейским странам не вызывают сомнений, то по СССР они занижены. Но известен такой факт: 80% родившихся в 1923 году войну не пережили, то есть погибло практически целое поколение молодых людей.

Победа над фашизмом – триумф человечества

В этой войне всех советских людей объединяла любовь к родине, верность своему народу и ненависть к врагу. Азербайджанская историография трагических событий 1941-1945 годов, вошедших в историю народов бывшего СССР под названием Великой Отечественной войны, отличается как своей насыщенностью, так и размахом.

Объектом исследования азербайджанских историков стали не только военные действия, но и демография, культура, психология, историческая память, повседневная жизнь, образ мышления, эмоции и желания конкретных людей, их восприятие врага, размышления о будущем. Победа над фашизмом – это триумф всего прогрессивного человечества, и отгородиться от нее – значит совершить непростительную ошибку.

В 1941 г. население Азербайджанской ССР составляло 3 миллиона 331 тыс. 800 человек. На борьбу с фашизмом из нашей республики было мобилизовано 719 718 человек, причем большинство из них составляли наши соотечественники из 22 районов Западного Азербайджана. Половина погибла на полях сражений. Бесстрашные воины проявляли массовый героизм на полях сражений, а звания Героя Советского Союза были удостоены 128 наших земляков.

Все для фронта, все для победы

По мнению старшего научного сотрудника Института истории и этнологии имени А.Бакиханова (ИИЭ) НАНА доктора исторических наук профессора Маиса Амрахова, азербайджанский воин лелеял свой патриотизм, свою любовь к родной земле, народу, стране.

– С этой точки зрения война – это летопись жизни азербайджанских героев, сражавшихся с фашизмом, славная история жизни наших женщин, трудившихся день и ночь и, следуя лозунгу «Все для фронта, все для победы», отдавали фронту свое имущество, деньги, даже обручальные кольца. Поэтому, нисколько не умаляя роли Верховного главнокомандующего, рядового солдата, труженика тыла в победе над фашизмом, можно твердо сказать, что истинными творцами и ее героями являются простые люди, – говорит ученый.

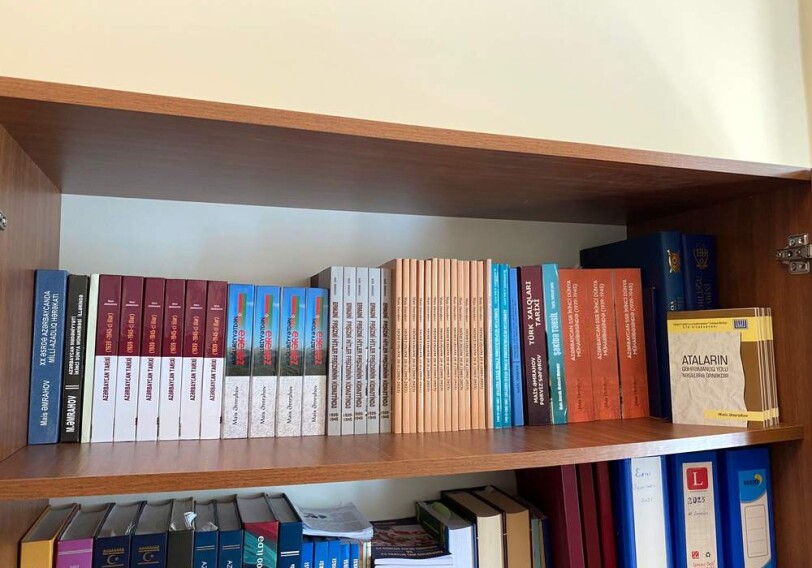

Профессор Амрахов – автор около 200 научных работ, в том числе 14 монографий, 4 учебников, 6 учебных и 7 методических пособий, 6 учебных программ. Сфера его научных интересов – история советского периода Азербайджана. Так, кстати, называется и отдел, в котором он является старшим научным сотрудником.

Рассказывая о тяжелых испытаниях, выпавших на долю советского Азербайджана, историк оперирует следующими цифрами: в годы войны промышленность республики перестроила свою работу в соответствии с потребностями военного времени, и уже к концу 1941 года заводы, производившие военную продукцию, выполняли план на 200%.

По особому военному расписанию

В Баку собирали истребители «Як», а всего было отремонтировано и отправлено на фронт 782 самолета различных типов. В результате освоения новой техники, поступившей в Баку по ленд-лизу, продолжает далее ученый, был создан мощный центр ремонта авиационной техники и начат запуск «Аэрокобры», увеличилось производство продуктов питания, одежды, обуви и других видов продукции для снабжения армии.

– Поскольку пищевая промышленность, поясняет он, – освоила выпуск новых видов лекарств, ранее импортируемых из-за границы, выпуск медицинских препаратов был организован за счет использования местного сырья. Бакинский мясокомбинат в стерильных ампулах выпускал желатин, активированный уголь, тональбин и другие препараты. По заказу военного управления местные промышленные и производственно-кооперативные предприятия в короткие сроки организовали производство войлочной обуви и шерстяных носков для бойцов.

Территория Азербайджанской ССР являлась одним из важных узлов железнодорожного и водного транспорта страны, поэтому в целях организации регулярного движения поездов на железных дорогах с 24 июня 1941 года было введено особое военное расписание, а согласно заключенному 1 октября 1941 года трехстороннему соглашению с Великобританией и США о совместном сотрудничестве с СССР в борьбе с гитлеровской Германией, а также договора о применении американского закона о ленд-лизе в ноябре того же года, корабли с бронетехникой начали прибывать в порт Баку в марте 1943 года: в итоге по Азербайджанской железной дороге в места назначения было доставлено 400 тыс. автомобилей, 2600 тонн нефти и нефтепродуктов, 9600 пушек, 10 800 танков и 18 700 самолетов, отправленных в СССР из США и Великобритании, а затем – из Канады.

Наука оборонного назначения

К началу войны в Азербайджанской ССР был создан достаточно мощный научный потенциал, сформирована сеть научных учреждений и университетов. В 1940 году в республике действовало 60 научных учреждений, в том числе 23 научно-исследовательских института, их филиалы и отделения, численность научных работников приближалась к 2000 человек.

В начале войны Азербайджанский филиал АН СССР (далее – АзФАН) имел 7 институтов с 22 кафедрами, 4 самостоятельных отдела с 11 кафедрами, 4 музея и Ботанический сад. Численность научных сотрудников филиала составляла 174.

С первого дня войны на фронт ушли 66 сотрудников АзФАНА, на полях сражений погиб сотрудник филиала А.Мамедов, а известный азербайджанский археолог Мамедали Гусейнов, химик и историк Иса Салимханов и географ Рамзи Юзбашов попали в плен.

С первых дней войны нефтеперерабатывающие заводы Азербайджанской ССР адаптировали свою работу к требованиям войны, а заводы и научные коллективы перешли на производство продукции оборонного назначения. В 1941-1942 гг. в Баку было создано 17 нефтехимических и химических предприятий, на заводах создавались лаборатории с целью разработки новых технологических процессов.

Эффективные исследования ученых-химиков (Юсиф Мамедалиев, В.С. Гутырь, Муртуза Нагиев), геологов (Мирали Гашгай), математиков (И.Г.Есьман), биологов (А.А.Гроссгейм), врачей (М.А.Топчубашев, М.А. Миргасимов, В.А.Торноградский, Ф.А.Эфендиев, И.С.Кенцбург) в условиях военного времени оказали неоценимую помощь армии. В итоге более 100 ученых, принесших мировую известность азербайджанской науке в победе над фашизмом, были удостоены почетных званий, орденов и медалей СССР.

Товар стратегического масштаба

Вся громада людей и техники, которая привела в движение практически весь мир во Второй мировой войне, требовала огромного количества энергоносителей. Нефть, как ее называл Валентин Пикуль, «черная, грязная, продажная… красавица», полностью соответствовала в этой войне этому определению – без нее невозможно было творить зло и невозможно бороться со злом.

Об этом мы беседуем с завотделом истории Западного Азербайджана ИИЭ доктором философии по истории, доцентом Джаби Бахрамовым. По его мнению, Черчилль одним из первых понял огромное значение нефти для будущих войн: в 1911 году произошло важнейшее событие, сделавшее нефть товаром стратегического значения в военной области: первый лорд Адмиралтейства Великобритании Уинстон Черчилль перевел английский флот с угля на мазут, и сразу нефтяные регионы мира стали зонами жизненно важных интересов мировых держав.

– Что значит нефть Баку в военных действиях, хорошо понимал британский государственный и политический деятель Ллойд Джордж, – рассказывает историк. – Вот что он говорил на банкете, посвященном победе союзников: «Если бы немцам удалось проникнуть в Баку и захватить неисчерпаемые нефтяные ресурсы этого района и богатейшие житницы смежных областей, война продолжалась бы до бесконечности». Это признание значения Баку, как отмечают историки, было, пожалуй, первым в мировой геополитике. Впоследствии в разное время таких признаний со стороны сильных мира сего будет много.

Вторая мировая и первая нефтяная

– По данным советской историографии, если бы Баку был взят немцами, СССР потерял бы более 90% нефти и 80% нефтеперерабатывающих мощностей…

– Совершенно верно. Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что Вторая мировая была первой нефтяной войной, ведь все стороны в своей военной стратегии ориентировались прежде всего на нефтеносные районы – Румынию, Кавказ, Ближний Восток. Вот что пишет в своей книге председатель комитета по безопасности Госдумы профессор Виктор Илюхин, отнюдь не питающий симпатии к нашей стране: «В германском генштабе считали, что потеря бакинской нефти будет иметь катастрофические последствия для советских ВС. Это был один из немногих пунктов, в котором сходились мнения как германского, так и советского генеральных штабов. Именно поэтому германские ВС были разгромлены в ноябре-декабре 1942 года на дальних подступах к Баку, изгнаны с Северного Кавказа и потерпели сокрушительное поражение под Сталинградом». То есть если бы фашисты захватили Баку, то СССР остался бы с 2,2 млн тонн нефти и двумя нефтеперерабатывающими заводами в Саратове и Уфе, которые «Люфтваффе» немедленно разбомбило бы, в чем сомневаться не приходится. С таким количеством нефти и без крупных нефтеперерабатывающих заводов СССР прекратил бы серьезное сопротивление через несколько месяцев. Баку был кровеносной артерией всей советской армии и единственной энергетической базой антифашистской Европы.

Белые пятна истории

Малоизвестная страница истории Второй мировой – немецкие военнопленные. В СССР эта тема была фактически запрещена к исследованию. Справедливости ради следует отметить, что малоизвестна она лишь у нас, на постсоветском пространстве. В самой же Германии к изучению этого вопроса подошли с чисто немецкой основательностью и педантичностью: еще в 1957 году в ФРГ была создана научная комиссия по изучению истории немецких военнопленных.

По германским источникам, в Советском Союзе в плену было примерно 3 млн 150 тыс. немцев, из которых 1,1-1,3 млн не пережили плена. Советские источники называют существенно меньшую цифру.

В нашей стране эту тему исследует завотделом советского периода Азербайджана ИИЭ доктор исторических наук, профессор Икрам Агасиев. По его мнению, в 1945-1950 годах на территории Азербайджана действовало 11 лагерей для военнопленных, которые делились на несколько категорий в зависимости от своих функций.

– Большинство военнопленных были немцами, остальные – австрийцы, чехи, словаки, итальянцы, французы, американцы, датчане, были даже евреи, – перечисляет профессор.

– В каких населенных пунктах нашей страны были такие лагеря?

– В Баку, Гяндже, Мингячевире, Шеки, Сумгайыте, Гейгеле, Хачмазе, Губе, Саатлинском и Сальянском районах. Их труд использовался в основном на стройках и в тяжелой металлургии. Военнопленных в Азербайджанскую ССР привозили с территории РСФСР, и подавляющее их большинство были ранеными, от болезней и тяжелого труда они умирали и были похоронены недалеко от лагерей. Кстати, Азербайджан был единственной страной, где немецких военнопленных хоронили не в общей могиле, а каждого по отдельности. Об этом мне сказали члены делегации из Германии, которые приезжали в Баку почтить память своих соотечественников...