Родившись бакинцем, он остался им навсегда

Уехать из Баку им пришлось по разным причинам: кто-то не мог смириться с неожиданными метаморфозами конца прошлого столетия, кто-то решил воссоединиться с родственниками из зарубежья, а кому-то просто захотелось повидать мир…

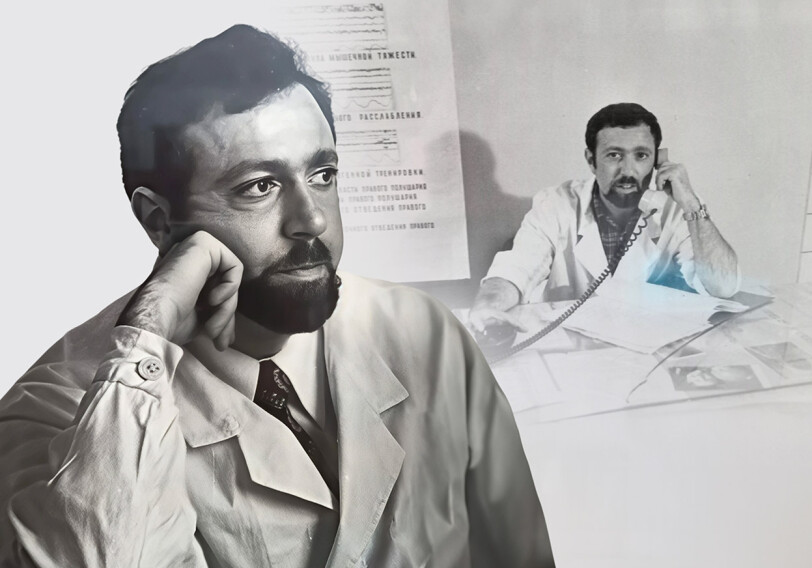

Многие из нас уже перестали удивляться растущему числу бывших бакинцев, которые, минуя годы и расстояния, возвращаются в нашу столицу. Среди тех, кто так и не сумел преодолеть силу притяжения города своего детства, – ученый, писатель Борис Островский. Сегодня он в гостях у редакции газеты «Каспий».

В свое время уехать из Баку им пришлось по разным причинам: кто-то никак не мог смириться с неожиданными метаморфозами конца прошлого столетия, кто-то решил воссоединиться с родственниками из зарубежья, а кому-то просто захотелось повидать мир. Впрочем, важно вовсе не это – сегодня мы хотим поговорить о тех, для кого не существует понятия «бывший бакинец», кто, родившись бакинцем, остался им навсегда.

Беседуя сегодня с нашим известным соотечественником, мы решили методом флешбэка окинуть взором его долгий творческий путь – от Баку до… Баку.

– Борис Иосифович, вы эмигрировали из Советского Союза в довольно сложное время, когда само понятие «эмиграция» было синонимом предательства. Ведь это практически означало билет в один конец?

– Да, это действительно так. Окончив в 1967 году Азербайджанский государственный мединститут, я переехал в Москву, где два года проработал врачом службы неотложной помощи. Позже, будучи уже врачом психиатрической больницы, предложил новый метод лечения неврозов, который был одобрен ведущими специалистами столицы и рекомендован Минздравом СССР к применению на практике. Тогда же на материалах почти 10-летних клинических исследований я завершал работу над диссертацией. Но неожиданно стало известно, что я получил приглашение из Израиля (в то время только таким образом можно было испрашивать в ОВИРе разрешение на эмиграцию), и этого оказалось достаточно, чтобы мою уже утвержденную к защите диссертацию зарубили на корню. Вслед за этим меня попросили подать заявление об увольнении «по собственному желанию». А в сентябре 1979 года я в возрасте 36 лет эмигрировал из СССР… Безусловно, это был билет в один конец.

– На тот момент вас уже можно было назвать вполне состоявшейся личностью: без пяти минут кандидат наук, проживали в престижном районе Москвы. К тому же у вас были успехи на литературном поприще. Или писать вы стали позже?

– Нет, интерес к писательству у меня был и раньше. Еще в школьные годы я посещал литературную секцию при Бакинском доме пионеров, а будучи студентом публиковался в газетах «Молодежь Азербайджана», «Вечерний Баку». Это были преимущественно статьи о новшествах в науке, фантастические рассказы.

– Что же вас заставило решиться на эмиграцию?

– Возможно, это прозвучит несколько самонадеянно, но я стремился получить больше возможностей для полной реализации своего творческого потенциала. Дело в том, что меня чрезвычайно занимали мистические тайны природы. А поскольку мои идеи не соответствовали материалистической идеологии, многое приходилось писать «в стол». Я надеялся, что когда-нибудь смогу эти годами наработанные материалы опубликовать на Западе.

– С какими чувствами вы покидали Баку, а позже – Союз?

– Переехав в Москву, я не терял связи с родным городом, в отпуск посещал Баку, чтобы повидаться с родственниками и друзьями. А вот Союз я покидал без особых сожалений и даже с обидой на советскую власть. Я никак не мог взять в толк, почему людей, пожелавших сменить место жительства, увольняют с работы, почему их сторонятся соседи, даже друзья уклоняются от общения? Почему, скажем, француз, найдя перспективную работу в Англии, предателем не считается, он может в любое время без проблем посещать свою родину.

– В сущности, это и был тот каркас, на котором формировалось понятие советских граждан о родине...

– Лично для меня родина – это не березка у калитки, а близкие мне по душе и по крови люди. К счастью, после распада СССР ситуация изменилась, и я неоднократно посещал город моей юности.

– Но для многих бывших советских граждан шансы реализовать себя в эмиграции нередко сводились к нулю, вас не настораживала подобная перспектива?

– В моем случае все сложилось несколько иначе. К счастью, мне удалось вывезти свои рукописи в Германию, где наряду с врачеванием продолжил литературную деятельность. Впрочем, я испытал все трудности, с которыми обычно сталкивались эмигранты из Союза. Перед выездом нас лишали советских паспортов, а следовательно, и гражданства. Вывозить разрешалось не более 150 долларов. Таможня потрошила основательно, произвольно определялись стоимость и ценность предметов искусства, книг, даже домашней утвари. Некоторые вещи вывозить запрещали, на ряд других накладывали денежную пошлину. Для вывоза книг, изданных до 37-го года, требовалось разрешение Библиотеки имени Ленина, страницы с дарственной надписью авторов вырывались (чтобы не порочить имя писателя контактом с отщепенцем)... В Берлин я прибыл под чужим паспортом – такую услугу за определенную мзду оказывали осевшие в Германии выходцы из Союза, это был их бизнес.

– Но вы же получили приглашение из Израиля?

– Совершенно верно, просто в те годы это была единственная возможность эмигрировать из СССР, после чего можно было поселиться в любой стране по собственному выбору. Так я и оказался в Германии, где прожил 25 лет, а в Израиль переехал уже после выхода на пенсию.

Завершив шестимесячные курсы немецкого языка, устроился врачом в психлечебницу в Шварцвальде, и в 1980 году началась моя профессиональная деятельность на чужбине. Конечно, были трудности с языком, еще и потому, что в разных землях Германии свои диалекты. К тому же чтобы подтвердить звание врача-специалиста, необходим был пятилетний стаж работы в психиатрических лечебницах. Мой же 11-летний московский стаж в этой сфере приравняли к двухгодичному в Германии. Добрав три года, я выдержал экзамен на звание специалиста в области психиатрии, что равноценно званию врача высшей категории.

– Легко ли было адаптироваться в новых условиях, далеких от тех, в которых вы росли и воспитывались в Союзе?

– Хочется думать, что я не случайно родился под знаком Козерога – всегда отличался настырностью в своем стремлении достигнуть поставленной цели. Так случилось и когда искал научного руководителя для своей диссертации. На кафедре психиатрии университета в городе Мюнстер заинтересовались моей работой. Переведя на немецкий язык нелегально вывезенные из Москвы материалы своих клинических исследований, в 1987 году я защитил докторскую диссертацию. Вплоть до выхода на пенсию заведовал психиатрическим отделением в клинике берлинского Красного Креста. Тогда же мне удалось основать в Баку филиал немецкой гуманитарной организации «Союз самаритян», что дало возможность в порядке гуманитарной помощи поставлять в Азербайджан медикаменты немецких фармацевтических фирм. Об этом, в частности, писали азербайджанские газеты. В середине 90-х, уже после развала Союза, я не раз приезжал в родной город и даже читал лекции в университетах «Тефеккюр» и «Одлар Юрду», за что был удостоен диплома профессора.

– Часть советских эмигрантов в погоне за гламуром «заграничной роскоши» нередко попросту оказывались не у дел в чужой стране, отчего их еще больше угнетала ностальгия. Наверное, и вам знакомо это чувство?

– Во-первых, любовь к гламуру – это вообще не мое. У меня другие ценности. Но и ностальгией я особо не страдал. В свободное от врачебной практики время погружался в свои литературные опусы, редактировал, писал новые, в надежде когда-нибудь опубликовать их. Мечты сбылись. После распада СССР мои статьи стали появляться в российских СМИ – в газете «Аргументы и факты», журналах «Наука и религия», «Итоги» и других изданиях. Несколько книг опубликовано московским издательством АСТ. В 2024 году две мои книги на английском языке были изданы в США (Austin MacAuley Publishers, London-Cambridge-New York). Кстати, недавно меня приняли в Союз писателей Азербайджана, а в издательстве «Азернешр» вышел в свет мой роман «Поцелуй Иуды».

– Вы также являетесь автором книги о Бермудском треугольнике, которая получила высокую оценку ряда зарубежных специалистов.

– Хочу отметить, что моя первая статья о загадках Бермудского треугольника («Феномен ПСИ-2») появилась 22 декабря 1964 года в газете «Вечерний Баку». Позже по этой теме я выступал на страницах российских газет, журналов и на московском телевидении.

После выхода в свет третьего издания моей книги о Бермудском треугольнике «Конвульсии Планеты Земля» меня не раз спрашивали, зачем я решил писать об этом, если загадку этого гиблого места в Атлантике давно разгадали австралийские ученые. Дам небольшое пояснение. Да, сотрудники Университета Монаша (Мельбурн) профессор Джозеф Монаган и Дэвид Мей выдвинули гипотезу, что корабли тонут в пузырях метана, поднимающихся с морского дна. Но аналогичная гипотеза подробно описана в первом издании моей книги на русском языке «Правда о Бермудском треугольнике» (Москва, Изд. АСТ, 2001).

Между тем публикации об открытии австралийских ученых впервые появились в 2003 году, то есть через два года после выхода в свет моей книги об аномальных явлениях в этой акватории Атлантики. Разумеется, данное обстоятельство отмечено и в изданной в США на английском языке книге Convulsions of the Planet Earth (Austin MaCauley Publishers. London-Cambridge-New York, 2023).

Впрочем, мои статьи о причинах загадочных явлений в Треугольнике начали публиковаться еще в годы моего студенчества. Например, гипотеза о психологическом воздействии инфразвука, порождаемого геотектоническими процессами («Голос тишины», журнал «Знание – сила», №7, Москва, 1969 г.). О многолетнем труде, отданном на обоснование «Общей теории Бермудского треугольника», свидетельствует и список авторских публикаций, представленный в библиографии к английскому изданию книги. А результаты моих трудов положительно оценены специалистами в области геологии, физики, биологии», в том числе и азербайджанскими учеными.

– Итак, траектория вашего творческого пути – Баку-Москва-Германия-Израиль и… снова Баку. Где вам лучше работалось все эти годы и не пришлось ли преодолевать очередной период адаптации уже в родном городе?

– Лучше работается в Баку, я вернулся сюда около года назад и поселился в пригороде столицы. Разумеется, мне вновь приходится переживать очередной период адаптации, ведь Баку сегодня не тот, каким я знал его лет 20 назад, повсюду много новых строений, город стал ярче, красивее… Хотя, конечно, в немалой степени напрягают автомобильные пробки, загазованность атмосферы – именно поэтому я избрал место жительства за чертой города. Здесь, безусловно, тоже свои плюсы и минусы, но где их нет? Главное, что я вновь в своем родном городе, а это дорогого стоит.

– Безусловно, писатели – люди сенсорные, которым лучше работается в загородной тиши…

– Да, сейчас у меня больше свободного времени, чтобы спокойно заниматься творчеством.

– И, наверное, легче определиться с планами на будущее… Что нового сегодня на вашем рабочем столе?

– Есть несколько идей, впрочем, о них еще рано что-то говорить, поскольку они пока еще на стадии разработки. В настоящее время работаю над сборником своих очерков и эссе, который надеюсь скоро издать и представить вниманию бакинских читателей.