Исмаил Иман – о театре, боли и… сгущенке

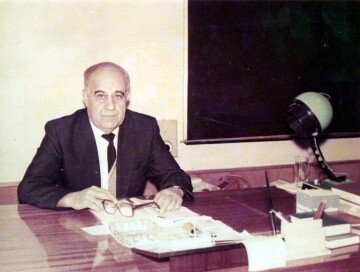

Он – голос нового театра: резкий, ироничный, свободный. Его произведения открыто говорят о боли, страхе, лицемерии, внутреннем крахе и необходимости честного взгляда на мир. Об этом и многом другом – наше интервью с драматургом новой волны Исмаилом Иманом.

Пьесы Исмаила Имана звучат наиболее остро, точно и беспощадно. Его работы отмечены участием в международных конкурсах и фестивалях современной драматургии «Любимовка» и «Аврора», а сам он активно курирует театральные программы. О том, как создаются такие пьесы, что сегодня значит слово, произнесенное со сцены, и почему театр должен тревожить зрителя, а не умиротворять его, – интервью «Каспия» с Исмаилом Иманом. В беседе с нами драматург размышляет о спектакле «На моих сов не падает свет», рассказывает о работе с режиссером, реакции зала и об ответственности перед зрителем. А также о новой пьесе – неожиданной, рожденной из шутки, но вырастающей в серьезную задачу.

Разговор у нас получился живой, смелый и глубокий – под стать самому автору.

– Ваша пьеса «На моих сов не падает свет» оказалась одним из самых обсуждаемых событий сезона: интерес к ней возник еще до премьеры, да и билеты раскуплены заранее…

– Мне кажется, у нашего зрителя давно назрела потребность в новом материале, который выходит за рамки привычного театрального репертуара. И моя пьеса, и спектакль, поставленный Микаилом Алиевым, этому в полной мере отвечают. Что касается раскупленных билетов, то тут нет ничего сверхъестественного: Театр O2, где идут «Совы», камерный – тут всего 30 мест, так что продать их – вполне решаемая задача. Хотя, конечно, мы очень рады интересу, который вызывает наш спектакль.

– В его основе – конфликт, на первый взгляд, частный и почти бытовой: семья, работа, школьный инцидент. Но постепенно начинают проявляться более глубокие слои. Как вы выстраивали эту структуру – от частного к общему или наоборот?

– Многослойность для меня – одно из ключевых качеств хорошей драматургии. Кому-то в «Совах» важен тот самый «школьный инцидент», кто-то увидит срез общества или портрет времени. На этот раз пьеса писалась спонтанно, будто сама собой. Это как раз один из тех случаев, когда следуешь за текстом, не зная, куда он тебя приведет. И это, надо сказать, весьма увлекательный процесс.

– В спектакле много внимания уделено тому, как герой обустраивает жизнь жены: комфорт, статус, внешний облик... Но в какой-то момент все это теряет смысл – вы хотели показать кризис «идеальной семьи»?

– Это язвительная сатира, и в пьесе я намеренно прохожусь по статусным символам. «Идеальная семья» – именно в кавычках! – здесь тоже своего рода аксессуар. Просто необходимый элемент для поддержания образа.

– В спектакле зритель то смеется, то замирает, не понимая, где заканчивается ирония и начинается боль. Вы сознательно провели столь шаткую грань между смехом и тревогой?

– Да, и это абсолютно сознательный прием. В моих пьесах много иронии, но я не верю в театр как форму развлечения. Считаю, что театр – пусть это прозвучит странно и резко – должен калечить зрителя: сначала усыпить внимание ироничной подачей, а затем обрушить нечто важное, скрытое под другими пластами. От счастья до ужаса – один шаг. Театр просто обязан говорить о том, что действительно волнует нас сегодня: насилие, страх, ложь, лицемерие – и о попытке все это преодолеть.

– Один из заметных плюсов спектакля – удивительно слаженная актерская игра…

– Это в первую очередь заслуга режиссера Микаила Алиева. Он проделал огромную работу, и результат говорит сам за себя. Я ценю его уважительное, бережное отношение к тексту и в то же время рад, что он привнес в постановку решения, присущие исключительно ему. Действительно, получился тандем. Я старался не вмешиваться в процесс, но как живой автор всегда был рядом и открыт к обсуждению. Уверен, мы еще не раз увидим удачные работы Микаила на наших сценах.

– В пьесе соседствуют детали, на первый взгляд несовместимые. Почему именно эти образы показались вам выразительными?

– Как раз через столкновение разных по масштабу и интонации элементов и рождается драматургическое напряжение. В искусстве должен быть элемент хулиганства – не ради шока или дешевой провокации, а как осмысленный прием, работающий на контрасте и раскрывающий новые уровни истории. Важно не бояться вводить в текст то, что вроде бы неуместно, порой это становится жизненно необходимым.

– Сегодня театр все чаще говорит напрямую, не прибегая к условностям. Где проходит та самая грань, особенно когда речь идет о злободневных темах?

– Театр может быть острым, жестким, беспощадным, он может поднимать болезненные темы, говорить на языке, который понятен и близок зрителю, но при этом надо избегать грубой манипуляции. Если ты искренен, дополнительный нажим не потребуется – зритель все почувствует сам.

– Что для современного азербайджанского зрителя более значимо – культурное узнавание, художественный риск, честность, эстетика?

– Наш зритель все еще в плену стереотипов. И театр, к сожалению, во многом воспроизводит эти архаичные штампы – в выборе сюжетов, актерской манере, общей подаче материала. А зрителю нужно другое: разнообразие, альтернатива, свобода выбора. Именно с этой целью с 2023 года я провожу Фестиваль современной драматургии CHARACTERS – чтобы популяризировать написание пьес посредством конкурсов, образовательных программ, знакомства с зарубежными текстами.

– Писать о локальном опыте – это для вас вопрос личной принадлежности или способ зафиксировать то, что обычно ускользает с театральной сцены?

– В последнее время мне интереснее писать без привязки к локальному. Несколько последних пьес написаны без упоминания имен героев или конкретной страны. Эти истории могли бы произойти где угодно – в Азербайджане, в Европе. Это универсальные пьесы, не потерявшие своей внутренней конкретики.

– Если бы в следующей пьесе не пришлось оглядываться ни на ожидания, ни на формат, ни на реакцию, о чем бы вы написали?

– Скажу всего одно слово: сгущенка... Новая пьеса, которую я уже пишу, вырастает именно из этого образа. Все началось с заголовка в новостной ленте, возникло как шутка, а потом стало выстраиваться в нечто целостное. Пока нет названия, я так ее и называю: «пьеса про сгущенку». Хотя, конечно, она совсем о другом – о нашем мире, который теряет остатки разума...

ХАНУМ ГАДИРЛИ